「ピアノ オルガン 違い」と検索しているあなたは、これらの鍵盤楽器がどう異なるのか、漠然とした疑問を抱いているのではないだろうか。両者は見た目こそ似ているものの、その音の出る仕組みや発音原理、音の持続時間や強弱表現、そして楽器としての分類や構造、設置場所において、決定的な違いが存在する。この記事では、それらの違いを歴史的背景や種類、さらには演奏スタイルや購入費用、教育現場での役割など多角的に分析し、それぞれの楽器が持つ奥深さや特性を明確にする。

この記事を読むことで「ピアノ オルガン 違い」と検索した読者が具体的に理解を深められる点は以下の通りだ。

- ピアノとオルガンの音を出す仕組みの根本的な違い

- 音の持続時間と強弱表現における各楽器の特性

- 両者の歴史的背景と多様な種類の解説

- 学校教育現場でオルガンが選ばれる経済的・実用的な理由

ピアノとオルガンの決定的な違いを解説

- 音の出る仕組みと発音原理

- 音の持続時間と強弱表現の違い

- 楽器の分類と特徴

- 楽器の構造と設置場所

音の出る仕組みと発音原理

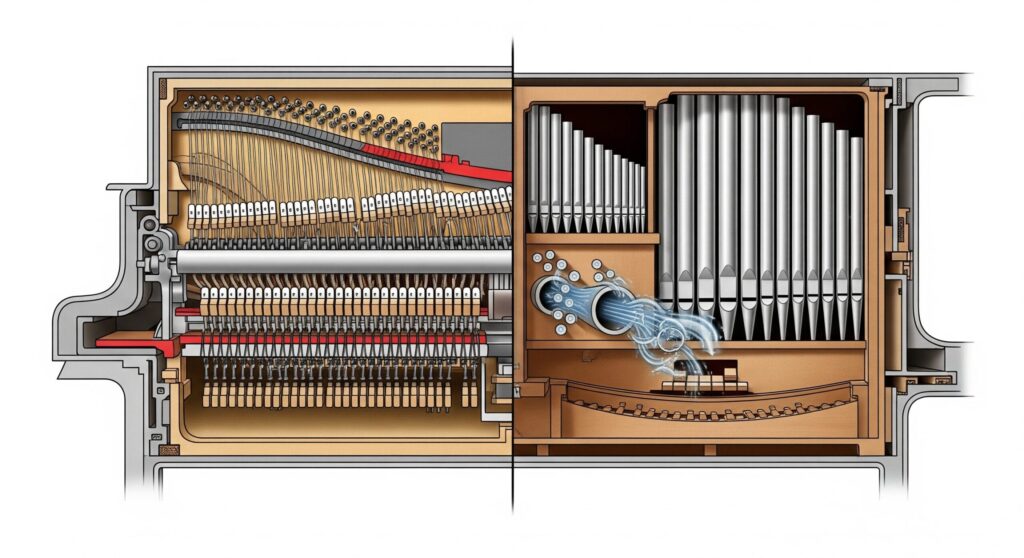

ピアノとオルガンは、ともに鍵盤楽器という共通点を持つが、音の出る仕組みは根本的に異なる。 まずピアノは、鍵盤を押すと内部のハンマーが弦を叩くことで音が鳴る「打弦楽器」に分類される。この際、弦の振動が駒を通して響板に伝わり、響板が空気を振動させることで大きな音を生み出す仕組みだ。

一方、オルガンは、空気をパイプに送り込んで音を出す「管楽器」である。鍵盤を押すことでパイプに風が送られ、パイプ内の空気柱が振動して音が出る仕組みは、リコーダーを吹く原理と同じだ。パイプオルガンの場合、各パイプは1本につき1つの音しか出せないため、多くの音色や音程を出すためには何千本ものパイプが必要となる。例えば、イタリア・ローマのサン・ピエトロ大聖堂に次ぐ世界で2番目の大きさを誇る、英ロンドンのセントポール寺院には4560本ものパイプを持つオルガンがある。さらに、東京芸術劇場には9000本のパイプを持つ世界最大級のパイプオルガンが存在する。

家庭や学校でよく見られたリードオルガンは、足踏み式の送風装置によってリードと呼ばれる薄い板を振動させて音を出す。また、エレクトーンのような電子オルガンは、鍵盤を弾くと電気信号が伝わり音を生成する。さらに、ハルモニウムは真鍮製のフリーリードを発音源とし、ふいごに直結したペダルで送る風の量を調整し音量をコントロールする楽器だ。

ピアノとオルガンの音の仕組み比較

| 楽器名 | 音が出る仕組み | 分類 |

|---|---|---|

| ピアノ | ハンマーが弦を叩く | 打弦楽器 |

| オルガン | 空気をパイプに送る | 管楽器 |

| リードオルガン | 足踏みでリードを振動させる | 自由リード楽器 |

| エレクトーン | 電気信号によって音を生成 | 電子オルガン |

| ハルモニウム | フリーリードを風で振動させる | 自由リード楽器 |

音の持続時間と強弱表現の違い

音の出る仕組みが異なるため、ピアノとオルガンでは音の持続時間や強弱表現にも大きな違いがある。 ピアノは、ハンマーで弦を叩くという構造上、打楽器のように音に強弱をつけることができる。鍵盤を強く叩けば大きな音、弱く叩けば小さな音が出るため、演奏者の指の力加減によって感情豊かな表現が可能だ。しかし、叩いた瞬間が一番音が大きく、その後は徐々に音が減衰していく特性を持つ。このため、音が長く持続することはない。

一方、オルガン、特にパイプオルガンは、パイプに空気を送り続けて音を出すため、鍵盤を押している間はずっと音が持続する。鍵盤をどのように押しても、基本的に出る音の大きさは変わらず、音に強弱をつけることはできない と言われている。しかし、演奏者は足元のスウェルペダルやストップレバーを操作することで、音量や音色を調整し、表現の幅を広げられる。

ただし、ハルモニウムのように、発音後にふいごに直結したペダルで送る風の量をコントロールし、音量に変化をつけられるオルガンも存在する。これにより、スフォルツアンド(だんだん強く)、モレンド(だんだん遅くしながら弱く)、メッサ・ディ・ヴォーチェ(音をゆっくりと膨らませてから消えるまで演奏する)といった、本来オルガンでは困難とされていた表現も可能となる。

音の持続と強弱表現の比較

| 楽器名 | 音の持続時間 | 強弱表現 |

|---|---|---|

| ピアノ | 短く、徐々に減衰する | 鍵盤のタッチで強弱をつけられる |

| オルガン | 鍵盤を離すまで持続する | 基本的に強弱はつけられないが、ストップやペダルで調整可能 |

| ハルモニウム | 持続可能、風量調整で変化 | 風量調整で音量変化をつけられる |

楽器の分類と特徴

ピアノとオルガンは、それぞれ異なる分類に属し、独自の際立った特徴を持っている。 ピアノは「鍵盤楽器」でありながら、ハンマーが弦を叩くという仕組みから「打弦楽器」に分類される。その音域は非常に広く、通常7オクターブ以上、88鍵を持つことで、低音から高音まで多様な音色を奏でられる。この広い音域と同時発音数の多さから、「楽器の王様」と称され、一台でオーケストラのような演奏も可能にする。また、演奏者のタッチ感によってダイナミズムと繊細さを表現できることも、ピアノの大きな魅力だ。

一方、オルガンは「鍵盤楽器」でありながら、空気をパイプに送り込むことで音を出す「管楽器」に分類される。複数の鍵盤(マニュアル)と、音色を変えるための「ストップ」と呼ばれる装置を備えている点が特徴的だ。これらのストップを組み合わせることで、多彩な音色を生み出し、複雑な和声や対位法的な演奏を可能にする。その荘厳な音色と巨大な音楽性は、特に教会やコンサートホールで聴衆に感動を与える。

エレクトーンはヤマハ製の電子オルガンの商品名であり、電子楽器の総称である電子オルガンの一種だ。同様に河合楽器製作所のドリマトーンやローランドのアトリエも電子オルガンに分類される。ハルモニウムはフリーリードを発音源とするオルガンの一種だ。

楽器の構造と設置場所

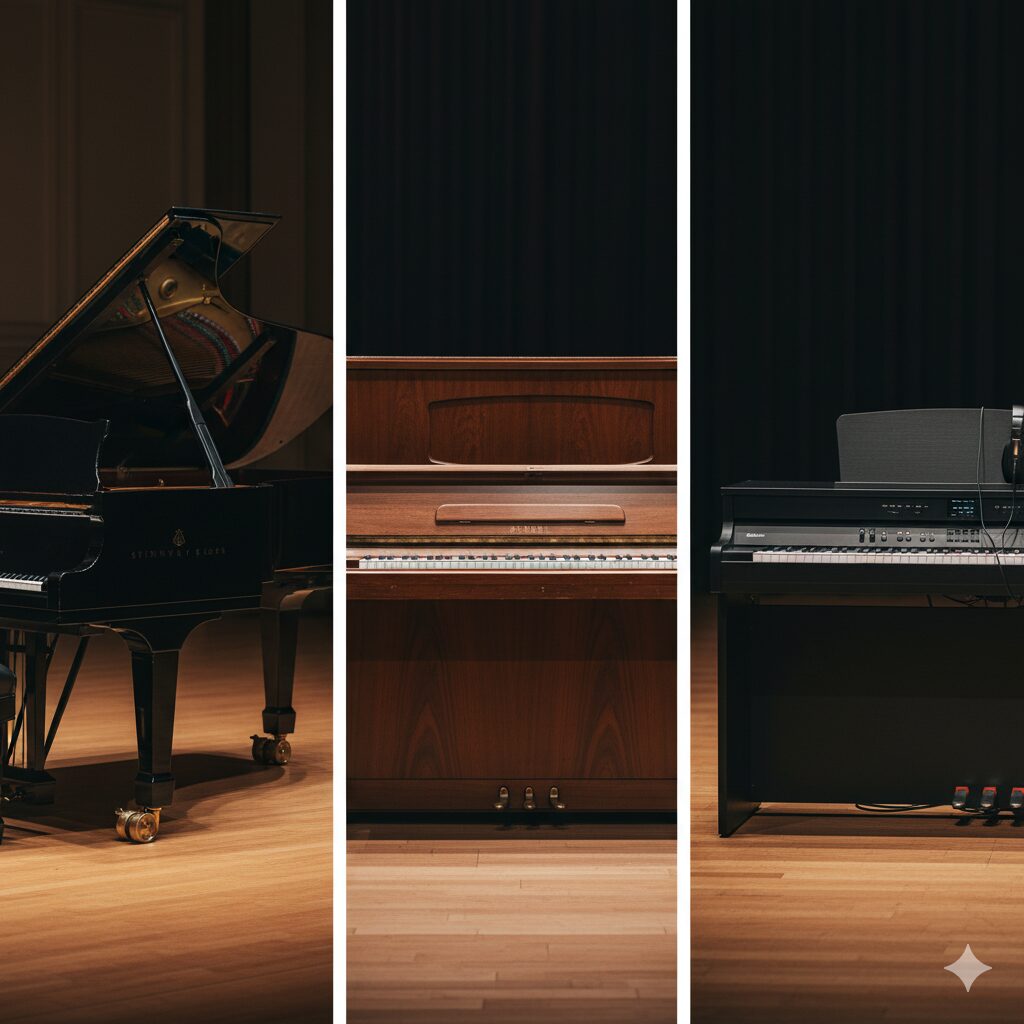

ピアノとオルガンは、その構造と設置場所においても大きな違いが見られる。 ピアノは内部に約230本以上の弦が張られており、通常3つのペダル(持続ペダル、消音ペダル、ソステヌートペダル)を備える。主な種類としては、垂直に設置されるアップライトピアノ、開放的な音響空間を提供するグランドピアノ、電子音源を使用するデジタルピアノ、そしてさまざまな音色やエフェクトを生成できるシンセサイザーがある。これらは比較的移動が可能な楽器だ。

しかし、パイプオルガンとなると話は大きく変わる。パイプオルガンは、多くのパイプに空気を吹き込んで音を出す楽器であり、その規模は巨大だ。例えば、ロンドンのセントポール寺院には4560本ものパイプを持つ世界で一番大きなパイプオルガンがあり、東京芸術劇場のパイプオルガンは9000本ものパイプを備えている。これらのパイプオルガンは、規格に当てはまった定型の楽器を設置場所にはめ込むのではなく、その建物の構造に合わせて一から作り上げられる。つまり、建物の中に建造物を作り上げるようなものであり、世界に同じものが一つとして存在しない、まさにオリジナルな楽器なのだ。そのため、設置場所は教会やコンサートホールといった大規模な施設に限られる。

一方、小学校などで使われるリードオルガンは、足踏み式の送風装置を持ち、比較的軽量で移動も容易であった。また、個人でも購入できるような小型で移動可能なパイプオルガンも販売されており、世界の各地で活躍している。エレクトーンは上下2段の手鍵盤と足鍵盤で構成されている。

ピアノとオルガンの違いをさらに深掘り

- 歴史と起源に見る楽器の発展

- 種類とそれぞれの特徴

- 演奏スタイルと習得難易度の違い

- 購入費用や維持メンテナンス

- ロマン派音楽とハルモニウム

- 教育現場でオルガンが選ばれる理由

- ピアノとオルガン違いの多角的分析

歴史と起源に見る楽器の発展

ピアノとオルガンは、その誕生から今日に至るまで、異なる歴史を歩んできた。 ピアノの原型は、18世紀初頭にイタリアのB.クリストフォリ(1655-1732)によって考案された。それ以前はクラヴィコードやチェンバロといった鍵盤楽器が普及していたが、これらの楽器の音量や強弱表現に不満を持ったクリストフォリが、「ハンマーで弦を叩く」という、現代のピアノでも用いられる仕組みを開発した。当初は「クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ」と呼ばれ、「強くも弱くも音が出せるチェンバロのような楽器」という意味合いがあった。これが短縮されてピアノと呼ばれるようになったのである。

一方、オルガンの歴史は非常に古く、紀元前3世紀頃にアレクサンドリア(現在のエジプトの都市)で発明された「水圧オルガン」が起源とされている。その後、改良が重ねられ、今日見られるような形へと発展した。オルガンの語源は、ギリシア語で「道具」を意味する「organon」である。中世のドイツには、楽器をうまく弾けないのに演奏で収入を得ていた演奏家を処罰する法律があった町も存在したという、興味深い歴史もある。

19世紀中ごろにフランスで誕生したリードオルガンは、明治の文明開化とともに日本に伝えられ、多くの学校で使われるようになった。 ハルモニウムは、18世紀後半から19世紀初頭にかけてヨーロッパで、弦楽器や管楽器のような表現力を持つ新しい鍵盤楽器を求める気運の中で生まれた。音量変化の難しいパイプオルガンや音が減衰するピアノとは異なる、革新的な楽器として注目を集めた。

種類とそれぞれの特徴

ピアノとオルガンは、それぞれ多様な種類があり、独自の機能や用途を持つ。 ピアノには、一般家庭で広く使われるアップライトピアノ、コンサートホールなどでその豊かな響きを最大限に発揮するグランドピアノ、そして電子技術で音を再現し、ヘッドホン練習も可能なデジタルピアノがある。さらに、様々な音色やエフェクトを生成できるシンセサイザーもピアノ音を模倣できる電子楽器の一つだ。

オルガンには、教会やホールに設置される巨大なパイプオルガン、かつて学校で広く使われたリードオルガン、そして電気信号で音を出す電子オルガンがある。電子オルガンの中には、ヤマハが1959年に発売した「エレクトーン」、河合楽器製作所の「ドリマトーン」、ローランドの「アトリエ」といった商品名のものがあり、それぞれ製造メーカーが異なる。

ハルモニウムは、真鍮製のフリーリードを発音源とするオルガンの一種で、音に表情をつけられることから「オルグ・エクスプレシフ(表現豊かなオルガン)」とも呼ばれた。また、小学校で誰もが一度は演奏した経験があるであろう「ピアニカ」も、息を吹き込んでパイプに通して音を出すという点で、パイプオルガンと構造が同じである。ピアニカは音域によってアルト、ソプラノ、バスなどの種類があり、鍵盤数も多様だ。

演奏スタイルと習得難易度の違い

ピアノとオルガンは、その特性から演奏スタイルが異なり、習得難易度もそれぞれに特徴がある。 ピアノは、鍵盤を叩く指の力加減によって強弱や音色を自在に変化させられるため、感情の機微を直接的に表現できる楽器 と言える。初心者にとっては鍵盤の配置や音符の読み方が比較的簡単で、基本的な演奏はすぐに始められるが、高度なテクニックや繊細な表現力を磨くには深い研鑽が必要となる。

一方、オルガンは鍵盤を押し続けている限り音が出続けるため、ピアノのように減衰する音を意識する必要がない。強弱は直接鍵盤操作ではつけられないが、ストップレバーで音色を変えたり、スウェルペダルで音量を調整したりすることで、音楽的な表現を行う。オルガン演奏の大きな特徴は、手鍵盤だけでなく、足元のペダル鍵盤を足で操作してベースパートを演奏することだ。これは、両手と足でそれぞれ異なるパートを同時に制御する高度な技術を要するため、ピアノの経験がある人でも習得には多くの時間を費やすことになる。オルガンは設置されている部屋の残響やエコーの多さも演奏に影響を与えるため、速いコードチェンジが多い曲では音が濁る可能性もある。

ハルモニウムは、ふいごによる風量コントロールで音量変化をつけられるため、オルガンでは困難な表現も可能であり、ロマン派の音楽的欲求に応える画期的な楽器として多くの作曲家を魅了した。

購入費用や維持メンテナンス

楽器の購入費用と維持メンテナンスは、その種類によって大きく異なる。特にパイプオルガンは、その壮大さゆえに莫大な費用がかかる楽器である。 世界最大級のパイプオルガンを持つ東京芸術劇場の場合、その製作費用は1990年当時で3億8700万円であった。さらに、維持するためのメンテナンス費用も高額で、最初の13年間で1億2000万円、つまり年間にして約923万円が支払われる契約が結ばれていた。この金額は購入額の3分の1にも及ぶが、13年契約後もメンテナンスは継続される。

維持費が高額になるのにはオルガン独特の理由がある。パイプオルガンは、建物に合わせて一から作り上げられるオーダーメイドの建造物のような楽器であり、世界に同じものが一つとして存在しない。そして、調律作業も極めて手間がかかる。ピアノのように弦を張ったり緩めたりするような単純な作業ではなく、長いものは11メートル、小さいものは小指ほどの大きさしかない一本一本のパイプを実際に吹いて音を確認しながら、丹念に調整していく必要がある。9000本ものパイプを持つ東京芸術劇場のオルガンでは、調律だけで1週間から10日間を要する。加えて、コンサートホールのオルガンは、オーケストラのピッチに正確に合わせなければ実用に耐えない。 参照元:ヤマハ株式会社「楽器解体全書」

このような莫大な費用がかかるため、小さな教会やホールではパイプオルガンの導入が難しい。しかし、個人でも購入できるような小型で移動可能なパイプオルガンも存在し、世界各地で活用されている。 一方で、学校で使われたリードオルガンは、比較的安価で、調律不要という経済的な利点 もあった。古くはバッハの時代には電力がなかったため、「ふいご師」と呼ばれる人々が人力でふいごを踏んで空気を送り、オルガンを鳴らしていた。これは大変な重労働で、音楽の素養がある罪人に刑罰として行わせていたケースもあったという。

ロマン派音楽とハルモニウム

ロマン派音楽の時代において、ハルモニウムは多くの作曲家たちを魅了した画期的な鍵盤楽器であった。18世紀後半から19世紀初頭にかけて、楽器製作家たちは弦楽器や管楽器のような表現力を持つ新しい鍵盤楽器の開発に注力していた。音量変化ができないパイプオルガンや、音が減衰するばかりのピアノとは異なる、全く新しい発想の楽器が求められる中で、フリーリードという発音源が注目された。

ハルモニウムは真鍮製のフリーリードを用い、ふいごに直結したペダルで送る風の量をコントロールすることで音量に変化をつけられるオルガンである。この特性から「オルグ・エクスプレシフ(表現豊かなオルガン)」とも呼ばれた。スフォルツアンド、モレンド、メッサ・ディ・ヴォーチェといった、通常オルガンでは困難とされた表現が可能だったため、ロマン派の音楽的欲求に見事に応えた。ロッシーニ、ビゼー、フランク、サン=サーンス、フォーレ、ブルックナー、チャイコフスキー、ドヴォルザーク、マーラー、R.シュトラウス、シェーンベルクなど、数多くの著名な作曲家がハルモニウムと深く関わったと言われている。むしろ、この時代にハルモニウムと関わりのなかった作曲家を探す方が難しいとさえ言えるだろう。

ただし、ハルモニウムは構造上、内部が高圧になるなど保全が難しく、現在では演奏可能な楽器が非常に少なくなってしまっている。しかし、19世紀初頭から近代にかけて、室内楽、合唱伴奏、オーケストラ、オペラ、劇音楽など、あらゆるジャンルで大いに活躍した楽器であった。

教育現場でオルガンが選ばれる理由

日本の小学校や幼稚園の音楽室や教室の隅に、かつて置かれていた楽器は、多くの場合ピアノではなくオルガンであった。これは、単なる偶然ではなく、いくつかの合理的な理由が重なった結果であると考えられる。 第一に、音量のバランスが教室という限られた空間に適していた という点が挙げられる。ピアノの持つ迫力ある音は、教室ではやや強すぎると感じられることがあった。オルガンであれば、歌声を邪魔しない程度の、やわらかく包み込むような響きが得られ、合唱伴奏などには非常に適していた。

次に、移動や設置のしやすさも重要な要素であった。グランドピアノはもちろん、アップライトピアノでさえ200kgを超える重量があり、子供たちが走り回る教室に設置するのは現実的ではなかった。それに比べ、リードオルガンなどは比較的軽量で、必要に応じて移動しやすいという利点があった。

さらに、経済的な理由も無視できない。ピアノは購入費用も高額であり、定期的な調律やメンテナンスにも費用がかかる。一方、リードオルガンは比較的安価であり、調律が不要なため、学校の限られた予算を考慮すると、より現実的な選択肢であった。 このように、音、扱いやすさ、コストといった複数の要素が重なり合った結果、学校の教育現場ではピアノではなくオルガンが選ばれることが多かったのである。多くの人が小学校で演奏した経験を持つピアニカも、息を吹き込むことで音を出すという点でパイプオルガンと構造が同じであり、オルガンの親しみやすい一面を示している。

ピアノとオルガン違いの多角的分析

- ピアノはハンマーが弦を叩く打弦楽器でありオルガンはパイプに風を送る管楽器だ

- ピアノは音に強弱をつけられるがオルガンは鍵盤では強弱をつけられない

- オルガンの音は鍵盤を離すまで持続しピアノの音は叩いた後に減衰する

- パイプオルガンは多数のパイプで構成され建物に合わせて作られる特別な楽器だ

- ピアノは18世紀初頭イタリアでオルガンは紀元前3世紀頃アレクサンドリアで発明された

- リードオルガンは19世紀フランスで誕生し明治期に日本の学校に普及した

- ハルモニウムはロマン派音楽の表現欲求に応えたフリーリードの鍵盤楽器だ

- パイプオルガンの調律は膨大な時間と手間がかかり専門的な技術を要する

- 東京芸術劇場のパイプオルガンは3億円超の購入費用と年間900万円の維持費がかかる

- オルガンは鍵盤の他に足鍵盤やストップレバーで音色や音量を調整できる

- ピアノ経験者がオルガンを習得するにはペダル操作とレジストレーションの習得が鍵となる

- 学校教育現場では音量のバランス移動のしやすさ経済性からオルガンが選ばれた

- ピアニカはパイプオルガンと似た構造を持ち多くの日本人にとって馴染み深い楽器だ

- 電子オルガンにはエレクトーンドリマトーンアトリエなど多様な商品名がある

- ピアノとオルガンは一見似ていてもその根底にある哲学と演奏芸術が異なる