「ヤマハ n1x 口コミ」というキーワードで検索しているあなたは、ヤマハが誇るハイブリッドピアノN1Xの購入を検討し、その性能や使い心地について深く知りたいと考えていることだろう。電子ピアノの利便性とアコースティックピアノの演奏感を両立させたこのモデルは、多くのピアニストやピアノ愛好家から注目を集めている。コンパクトなデザイン性、高品質なピアノ音源、そしてリアルなグランドピアノアクションは、自宅での練習環境を劇的に向上させる可能性を秘めているが、その一方で、操作性や特定の機能に関する意見も存在する。

- ヤマハN1Xが提供する本物のグランドピアノのような鍵盤の感触と優れた音質

- N1Xの省スペースな設計と設置のしやすさ

- ヘッドホン使用時の臨場感あふれるサウンド体験と豊富な音色オプション

- N1Xのデジタル機能や接続性におけるメリットと注意点

ヤマハN1Xの口コミから分かる特徴

- リアルなグランドピアノアクション

- コンパクトなデザイン性

- 高品質なピアノ音源

- 臨場感のあるヘッドホン音質

- 豊富なデジタル機能

- 調律が不要なメリット

リアルなグランドピアノアクション

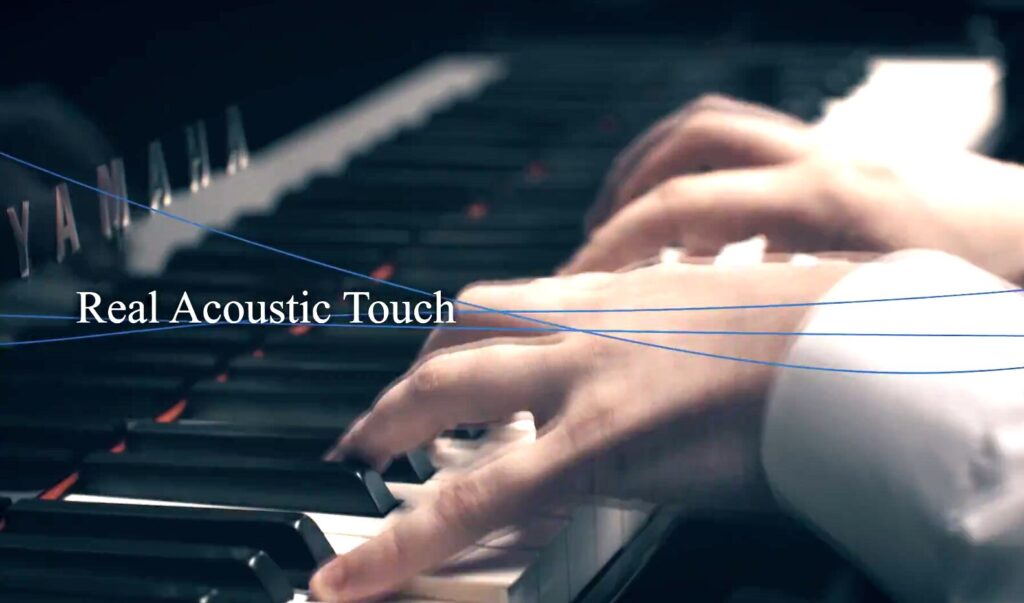

ヤマハN1Xは、本物のグランドピアノのアクション機構を搭載している点が最大の特徴である。一般的な電子ピアノとは異なり、N1Xの内部には、木製鍵盤とハンマー、ホイッペン、ジャックといったグランドピアノの物理的な部品が組み込まれている。これにより、鍵盤を押した際の重さや戻りの速さ、そして連打のしやすさなど、グランドピアノに限りなく近いリアルなタッチ感を実現している。

鍵盤とハンマーの動きを捉える二つの非接触型センサーが、演奏の微妙なニュアンスまで正確に感知し、演奏者の意図を忠実に音に反映させる。これは、弱い打鍵から強い打鍵までの音色の変化(ダイナミックレンジ)を豊かに表現できることを意味する。鍵盤の重さ、いわゆる「タッチウェイト」は、ミドルCで約55gであり、これはヤマハの9フィートCFXグランドピアノの約54gという理想的な数値に近い。

長時間の演奏においても、このグランドピアノアクションは指や腕への負担を軽減すると評価されている。さらに、素早いトリルや細かい連打など、高度な演奏テクニックが求められる場面でも、鍵盤の戻りが良いためスムーズな演奏が可能だ。アコースティックピアノのタッチに慣れた奏者でも、N1Xの鍵盤を弾いたときに違和感を覚えることはほとんどないだろう。

コンパクトなデザイン性

ヤマハN1Xは、奥行き61.8cmというコンパクトなボディが大きな魅力である。一般的なアコースティックのグランドピアノ(GB1Kのようなミニグランドピアノでも奥行き約99cm)やアップライトピアノ(高さ約120cm、奥行き約60cm)と比較しても、その省スペース性は際立っている。日本の住宅事情、特にマンションなどの限られたスペースでは、ピアノの設置場所の確保が課題となりやすいが、N1Xはこの問題を解決する選択肢となる。

N1Xの重量は約117kgで、一般的なグランドピアノの半分以下であるため、床の補強が不要な場合も多い。男性2名で移動させることが可能なため、設置場所の変更も比較的容易だ。

デザイン面では、グランドピアノ特有の美しい曲線を取り入れた鏡面艶出し仕上げが採用され、高級感と現代的なインテリアとの調和を考慮した外観となっている。鍵盤下の空間が開放的であるN1Xの意匠は、好みが分かれる点ではあるが、デジタルピアノとしては非常に洗練された印象を与える。

高品質なピアノ音源

ヤマハN1Xは、世界的に評価されている2つのコンサートグランドピアノの音源を搭載している。一つはヤマハの最高峰コンサートグランドピアノである「CFX」の音源、もう一つは繊細で温かみのある音色で知られるベーゼンドルファー社のフラッグシップモデル「インペリアル」の音源である。これらの音源は、ピアノの響板の左右、中央、奥の4箇所で録音されており、「スペーシャル・アコースティック・サンプリング」という技術によって、楽器全体の響きが忠実に再現されている。

さらに、N1Xには「VRM(Virtual Resonance Modeling)」という最新の音響技術が採用されている。VRMは、アコースティックピアノを弾いた際に生じる弦や響板の複雑な共鳴音を仮想的に再現する技術だ。鍵盤を押さえるタイミングやペダルを踏むタイミング、深さに応じて共鳴音が変化するため、深みのある豊かな演奏表現が可能となる。

N1Xには、これら2つのグランドピアノ音源を含む計15種類の音色がプリセットされており、曲目や演奏スタイルに合わせて選べる。特にCFX音源は、弱く弾いた音から強く弾いた音まで幅広いダイナミックレンジを持ち、あらゆるジャンルに適している。ベーゼンドルファー音源は、優しい曲の表現に最適とされている。

臨場感のあるヘッドホン音質

N1Xは、ヘッドホン使用時にも高い臨場感と自然な音の広がりを提供する。これは「バイノーラルサンプリング」という特殊な技術によるものだ。バイノーラルサンプリングでは、奏者の耳と同じ位置に専用のマイクを設置してピアノの音を収録するため、ヘッドホンを通して聴いても、あたかもピアノ本体から音が響いているかのような立体的な音場が再現される。この自然な音響により、長時間ヘッドホンを使用しても耳が疲れにくく、心地よく演奏に没頭できる。

ただし、このバイノーラルサンプリングは、現時点では「CFXグランド」音源にのみ適用される。N1XとN3XではCFX音源でのヘッドホン再生時にこの技術が適用されるが、それ以外のピアノ音色や音源では「ステレオフォニックオプティマイザー」というエフェクトが適用される。ステレオフォニックオプティマイザーも自然な音の広がりを再現するが、バイノーラルサンプリングほどの臨場感はないと感じる奏者もいるようだ。

このバイノーラル効果はオン/オフの切り替えが可能だが、ヘッドホン使用時にCFX以外の音色を多用する場合は、オフにした方がより自然に聞こえる場合もある。夜間の練習や集合住宅での使用において、周囲への音を気にせずグランドピアノに近い演奏体験ができることは、N1Xの大きなメリットである。

豊富なデジタル機能

ヤマハN1Xは、リアルな演奏感に加え、現代のデジタルピアノに求められる様々な機能を備えている。

- 多様な音色: N1Xには、5種類のピアノ音色、3種類のエレクトリックピアノ音色、2種類のハープシコード音色、チェレスタ、そして4種類のオルガン音色を含む、合計15種類の楽器音が内蔵されている。これは、上位モデルであるN3Xの10音色や、旧モデルN2の5音色と比較しても多い。特にN1Xに搭載されているオルガン音色は非常に好評である。

- 録音機能: 演奏をMIDI形式で10曲(内部メモリーまたはUSBフラッシュメモリー)、またはWAV形式のオーディオデータとしてUSBフラッシュメモリーに保存できる。WAV形式で録音すれば、パソコンや携帯音楽プレーヤーで再生することも可能である。しかし、録音トラックは1つのみであり、多重録音や右手と左手の分割録音には対応していない点は注意が必要だ。

- Bluetoothオーディオ接続: スマートフォンやタブレットに保存されたオーディオデータをワイヤレスでN1Xのスピーカーから再生できる。これにより、好きな曲を再生しながら一緒に演奏するなど、ピアノの楽しみ方が広がる。ただし、N1XのBluetoothはA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応しており、オーディオの「受信」のみが可能である。つまり、ワイヤレスヘッドホンを直接接続してN1Xの音を聴くことはできない。

- Smart Pianistアプリ対応: iOSデバイスに対応する無料アプリ「Smart Pianist」を使用すると、iPadなどのカラースクリーンから音色の選択、メトロノームの設定、録音機能の操作などを直感的に行える。N1X本体の操作パネルはボタンが小さく、LEDディスプレイも基本的な情報しか表示しないため、このアプリを活用することで利便性が向上する。USBケーブル(USB TO HOST端子)または別売りのUSB無線LANアダプター(UD-WL01)を介して接続することで利用可能だ。

- その他の機能: メトロノーム機能、テンポ調整、トランスポーズ(移調)、チューニング(微調整)、音律設定など、基本的な練習をサポートする機能も充実している。

調律が不要なメリット

アコースティックピアノは、温度や湿度の変化によって音程が狂いやすく、年に1~2回の定期的な調律が必要となる。調律には費用がかかり、その維持管理が負担となる場合も少なくない。

一方、ヤマハN1Xのようなハイブリッドピアノは、内部に弦を張っていないため、調律が不要である。デジタル音源を使用しているため、常に正確なピッチで演奏することが可能だ。これは、特に管楽器など他の楽器とアンサンブルをする際にも、常に音程が安定しているため非常に役立つ。

長期間使用しても音質の変化がなく、いつでもベストなコンディションで演奏できることは、N1Xの大きな利点である。ただし、アコースティックピアノと同様の鍵盤アクション機構を搭載しているため、環境の変化や使用状況によっては、鍵盤やアクションの調整などのメンテナンスが必要になる場合があることを理解しておくべきだ。

ヤマハN1Xの口コミの評価と注意点

- 操作パネルに関する意見

- 音色の種類に関する評価

- 録音機能の仕様について

- Bluetooth接続の留意点

- TRS機能の有無と振動

- ヤマハN1X口コミまとめ

操作パネルに関する意見

ヤマハN1Xの操作パネルは、鍵盤の左側にボタンが集約されており、見た目はシンプルで洗練されたデザインである。演奏中に視界に入らないため、デジタルピアノであることを忘れ、演奏に集中できるというメリットがある。しかし、実際の使用においては、その操作性に関してユーザーから様々な意見が寄せられている。

N1X本体のボタンは小さく、押しにくいと感じるユーザーもいるようだ。また、ディスプレイは基本的なLED表示のみで、選択した機能や設定値が数字や記号でしか表示されないため、直感的に分かりにくいという声も聞かれる。音色変更のような頻繁に行う操作でも、特定のボタンを押しながら別のボタンを操作するといった手順が必要となる場合があり、その手間を感じるユーザーもいるだろう。

この操作性の課題を補完するのが、ヤマハが提供する無料のiOSアプリ「Smart Pianist」である。iPadなどのスマートデバイスを接続することで、カラータッチスクリーンから音色選択、メトロノーム、録音などのピアノ機能をより直感的かつ容易にコントロールできる。Smart PianistアプリはN1XとN3Xに対応しているが、旧モデルのN2には対応していないため、N1Xを選ぶ大きな理由の一つとなる。

音色の種類に関する評価

ヤマハN1Xは、前述の通り、ヤマハCFXとベーゼンドルファーインペリアルの高品質なグランドピアノ音源を核に、合計15種類の音色を搭載している。これら主要なピアノ音源は非常に評価が高く、演奏に深みと表情をもたらす。

特にN1Xは、上位モデルのN3Xが10音色、旧モデルのN2が5音色であるのに対し、より多くの音色バリエーションを持っているという特徴がある。驚くべきことに、より高価なN3XよりもN1Xの方がオルガン音色などで充実している点が指摘されている。パイプオルガン系の音色からジャズオルガンまで、幅広いスタイルのオルガン音が内蔵されており、讃美歌の伴奏やジャズ、ロックなど、様々な音楽ジャンルに対応できる。

しかし、一部のユーザーからは、ストリングスやクワイアといった、他の一般的なデジタルピアノに多く搭載されている追加の楽器音源が少ないことを惜しむ声も聞かれる。N1Xは「アコースティックグランドピアノの演奏体験を再現すること」に特化して設計されているため、多機能なデジタルピアノに比べて、音色数が限定的である点は理解しておく必要があるだろう。

録音機能の仕様について

ヤマハN1Xには、自身の演奏を記録するための録音機能が搭載されている。この機能は、MIDI形式とオーディオ形式(WAV)の2種類に対応しており、USBフラッシュメモリーへの保存も可能だ。MIDI録音は楽器本体の内部メモリーにも最大10曲まで保存でき、データ容量が小さく、後から音色の変更などの編集がしやすい特徴がある。一方、オーディオ録音は演奏した音そのものを高音質(CD音質相当のステレオWAV形式)で記録できるため、パソコンや携帯音楽プレーヤーでの再生に適している。

しかし、N1Xの録音機能には注意すべき点がある。それは、録音トラックが「1トラックのみ」であることだ。これにより、右手のパートと左手のパートを別々に録音して重ねたり、ピアノ演奏に加えて別の楽器音を多重録音したりといった、より複雑な楽曲制作や練習方法には対応していない。この点において、一般的な多機能な電子ピアノ(クラビノーバなど)の方が優れていると感じるユーザーもいるだろう。

N1Xの録音機能は、あくまで自身の演奏をシンプルに記録し、客観的に聞き返すことで上達をサポートすることを目的としている。より高度な多重録音や音楽制作を行いたい場合は、N1XをMIDIキーボードとして外部のDAW(Digital Audio Workstation)ソフトウェアやアプリに接続して利用することを検討する必要がある。

Bluetooth接続の留意点

ヤマハN1XはBluetoothオーディオ接続に対応しているが、その機能には特定の留意点がある。N1Xに搭載されているBluetoothは、スマートフォンやタブレットなどの対応機器からオーディオデータを「受信」し、楽器本体のスピーカーから再生するBluetoothオーディオ入力(A2DPプロファイル)にのみ対応している。

そのため、N1Xで演奏した音をワイヤレスヘッドホンで聴くことはできない。ワイヤレスで音をモニターしたい場合は、別途BluetoothオーディオトランスミッターをN1Xのオーディオ出力端子に接続する必要がある。一般的に、電子楽器の演奏においては音の遅延が懸念されるため、有線ヘッドホンの使用が無難である。

また、MIDI信号のワイヤレス送受信(例えば、N1XをMIDIキーボードとしてiPadの音楽アプリと無線接続する)についても、N1X本体にはBluetooth MIDI機能が内蔵されていない。この機能を利用するには、ヤマハ純正の別売りワイヤレスMIDIアダプター(UD-BT01やMD-BT01)をMIDI端子に接続する必要がある。

Smart Pianistアプリとの接続についても、Bluetooth経由でのMIDI接続が可能だが、より安定した接続を求める場合は、専用のUSB無線LANアダプター(UD-WL01)を用いたWi-Fi接続が推奨されている。これらの追加オプションを考慮することで、N1Xのデジタル連携機能を最大限に活用できるだろう。

TRS機能の有無と振動

ヤマハAvantGrandシリーズのN2やN3Xには、「TRS(Tactile Response System)」という独自の機能が搭載されている。TRSは、音の振動を鍵盤やキャビネットを通して物理的に奏者に伝えることで、アコースティックグランドピアノを弾いたときに指先や体全体で感じるリアルな振動感を再現するシステムである。特に低音の長い音波はより強く振動し、高音は控えめになるなど、本物のピアノの挙動を模倣している。

しかし、N1XにはこのTRS機能は搭載されていない。これはN1Xがシリーズのスタンダードモデルであり、よりコンパクトでシンプルな設計を目指しているためと考えられる。TRS機能の有無は、演奏の体感に大きな影響を与える要素であり、より本物に近い振動感を重視する奏者にとっては、N2やN3Xを検討する理由となるだろう。

一方で、N1Xには「VRM(Virtual Resonance Modeling)」機能が搭載されており、弦や響板の共鳴を仮想的に再現することで、音の響きをより豊かに、そして立体的にしている。このVRMによる音の響きが、一部のユーザーにはTRSのような振動感に近い体感を与えるという意見もある。N1Xの鍵盤アクションからは物理的な打鍵音は発生するものの、TRSのような意図的な振動フィードバックは得られないという点を理解しておくことが重要である。

ヤマハN1X口コミまとめ

ヤマハN1Xは、リアルな演奏感とデジタルの利便性を融合させたハイブリッドピアノである。このモデルに対するユーザーの口コミを総合的に判断すると、以下のポイントが挙げられる。

- グランドピアノと同様の鍵盤アクションが非常に高く評価されている

- コンパクトな奥行きで日本の住宅環境にも適している

- ヤマハCFXとベーゼンドルファーインペリアルの高品質な音源を搭載している

- VRM技術によりアコースティックピアノに近い豊かな共鳴を再現する

- ヘッドホン使用時のバイノーラルサンプリングで臨場感ある音を楽しめる

- アコースティックピアノのような定期的な調律が不要でメンテナンスが手軽である

- 15種類の音色を内蔵しており特にオルガン音色が充実している

- USBオーディオレコーダー機能でWAV形式での録音が可能である

- Bluetoothオーディオ入力に対応しスマートデバイスの音を再生できる

- Smart Pianistアプリによりピアノ本体の操作性が大幅に向上する

- 操作パネルのボタンやLEDディスプレイは直感的でないという意見がある

- 録音トラックが1つのみで多重録音には対応していない

- Bluetoothはオーディオ入力のみでワイヤレスヘッドホン出力はできない

- TRS(Tactile Response System)機能はN1Xには搭載されていない

- 総合的にヤマハN1Xは自宅でグランドピアノに近い演奏体験を求める大人に特におすすめできるモデルだ

ヤマハN1Xの詳細は、ヤマハ公式サイトの製品ページ(https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/pianos/avantgrand/n1x/index.html)で確認できるだろう。